企業の業務を統合的に支える基幹システムとして、SAPはグローバル・国内を問わず多くの企業に導入されています。特に大手企業では、会計・購買・販売・在庫など、あらゆる業務がSAPによって管理されており、その導入や保守を支えるプロジェクトの現場では、SAPに関する知識が不可欠です。

とはいえ、SAPは学習コストが高く、情報も専門的・断片的になりがちです。さらに、「自分はエンジニアではないから」「設定はコンサルに任せるから」といった理由で、最低限の理解にとどまってしまうケースも少なくありません。

しかし、導入プロジェクトにおいては、コンサルタント・IT部門・業務部門問わず、SAPの基本構造や画面操作、設定の考え方を理解しているかどうかで、プロジェクトの成功確率や関与の質が大きく変わってきます。

本記事では、SAPの知識にまだ自信がないまま導入プロジェクトに関わることになった方や、若手のSAPコンサルタント、これからSAPコンサルタントを目指す方を対象に、以下のような疑問を解消することを目的としています:

- SAP導入プロジェクトでは、どんな知識が必要なのか?

- どのような方法でSAPを学べば、実務に活かせるのか?

- 資格や実機環境はどこまで必要なのか?

また、記事全体は「SAPの専門家になるための高度な学習」ではなく、「プロジェクト現場で使える、実践的なSAP知識を効率よく習得する方法」をまとめた入門ガイドとして構成しています。

SAPの書籍を探している方はこちらの記事もご覧ください!

1. PJの立ち位置ごとの必要な知識

SAP導入プロジェクトは多くの関係者が役割ごとに連携しながら進められますが、関わる立場によって必要となるSAPの知識や関わり方は異なります。

ここでは、代表的な4つの立場に分けて、SAP導入プロジェクトの4つのフェーズ(要件定義 → 設計・開発 → テスト → 移行)ごとに求められる知識や役割のポイントを解説します。

1-1. 代表的な立場と役割

業務担当

現場の業務知識をもとに、業務要件の整理、標準業務とのFit/Gap検討、テスト実施や移行後の運用確認などを行う。

社内IT担当

自社のITインフラ、既存システムとの連携、基盤環境の整備や運用設計、移行ツールの準備など技術面を担当する。

ベンダー側(アプリ・技術含む)

モジュール設定や業務設計支援、カスタマイズや開発、テスト支援、移行対応など、専門技術と業務知識を組み合わせて支援する。

プロジェクト推進(PM/PMO)

プロジェクト全体の進捗・品質・課題管理を行い、各フェーズの成果物や進行状況を把握しながら関係者調整を進める。

1-2. フェーズ別・立場ごとの必要知識と役割

| フェーズ | 業務担当 | 社内IT担当 | ベンダー側(アプリ・技術含む) | プロジェクト推進(PM/PMO) |

|---|---|---|---|---|

| 要件定義 | -業務プロセス整理・説明 -SAP標準機能の大枠理解 -ギャップ確認 | -既存システム連携ポイント把握 -インフラ要件確認 | -モジュール標準機能詳細理解 -Fit/Gap分析 -技術要件把握 | -要件定義進捗管理 -課題・リスク抽出・調整 |

| 設計・開発 | -業務ルールに基づく設定レビュー -変更影響把握 | -システム連携設計サポート -インフラ・セキュリティ対応 | -設定・カスタマイズ実施 -開発・テスト準備 -移行シナリオ設計 | -設計・開発状況モニタリング -品質管理 |

| テスト | -テストケース作成・実施 -結果確認とフィードバック | -連携テスト・パフォーマンステスト支援 -エラーログ対応 | -テスト計画・実行支援 -障害分析と修正対応 | -テスト進捗・課題管理 -調整役 |

| 移行 | -移行データ確認 -移行後業務開始準備 | -移行ツール準備・実行 -インフラ調整 | -移行データ整備・投入 -移行リハーサル支援 | -移行計画管理 -移行リスク管理 |

1-3. 共通して理解しておきたい基礎知識

どの立場でも、以下の基礎知識は最低限押さえておくことが望ましいです。

- SAPの基本用語と構成(モジュール、トランザクション、マスタなど)

- プロジェクトの主要なフェーズと進め方

- SAPの標準業務プロセスの概要

- テストや移行の基本的な流れと目的

これにより、各フェーズでのコミュニケーションがスムーズになり、認識齟齬を減らすことができます。

2. SAP導入PJで使える知識の習得方法

SAP導入プロジェクトで役立つ知識を身につけるには、書籍による体系的な理解と実機操作による実践経験の両方が重要です。ここでは、書籍と実機操作に絞って、それぞれの特徴と効果的な活用方法を解説します。

2-1. 書籍で学ぶ:基礎理解から実務対応まで幅広くカバー

書籍はSAPの全体像や業務プロセス、モジュールごとの機能理解に役立ちます。

基礎から専門的な設定や操作まで幅広く網羅しているため、自分のレベルや目的に合わせて選ぶことが大切です。

- 特徴

- 体系的に整理された知識をじっくり理解できる

- いつでも手元で参照できる

- 詳細な解説や設定例が載っているものも多い

- 活用のポイント

- 最初は入門書や全体概要をつかむ書籍から始める

- 実務で必要なモジュールや設定項目に絞って専門書を読む

- 実機操作と並行して読み進めると理解が深まる

SAPの書籍についてより詳細な情報はこちらの記事にまとめています!

2-1-1. SAPの勉強に役立つ書籍の紹介

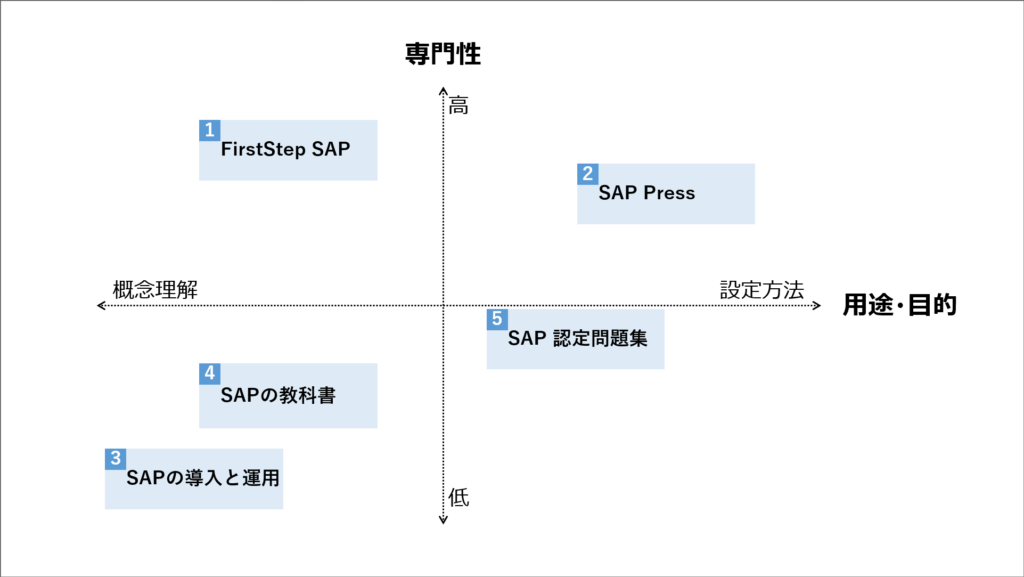

書籍は内容の専門性や学習の目的によって大きく特徴が異なります。そこで、本章では「専門性の高さ」と「用途・目的」の2軸で書籍を分類し、おすすめの書籍を紹介します。

1. First Step SAP

SAPの各モジュールで「どのようなことができるか」「どのような設定が必要か」がまとめられています。

モジュールによって異なりますが、物語形式でまとめられているため、ファーストステップというタイトル通り各モジュールの初心者がそのモジュールの知識を一通り身に着けることに役立ちます。

ただし、内容はやや専門的な箇所も多いので、「SAPには触れたことがあるが経験のないモジュールについて学びたい」という方にお勧めです。

2. SAP Press

SAPの専門的かつ包括的な情報を得ることができる、SAP公式の書籍です。

内容は専門的で、かつ、英語で記載されているため、導入ベンダー・コンサル向けの本となっています。ただし、英語での記載ではありますが、SAP画面の画像が多用されているため、SAPに触れたことがある方なら意外と理解しやすいと感じるでしょう。

「あるモジュールを担当することになったが、技術面で頼れる人が周りにいない・少ない」というエンジニア・コンサルにお勧めの書籍となっています。

3. SAPの導入と運用

SAP導入の基礎知識が得られる入門書です。

主要なモジュールが網羅されており、主要機能の概要や扱うマスタの概要などが記載されています。

SAPに初めて触れる方にお勧めの一冊です。

4. SAPの教科書

SAPの各モジュールの機能がわかりやすくまとめられている入門書です。

主要機能のイメージがわかりやすく図解されているため、初めてSAPに触れる方も抵抗なく読むことができます。また、モジュール間の連携などもまとめられているためERPシステムの全体を意識して勉強することが可能です。

SAPに初めて触るコンサルはもちろん、ユーザ側のPJ担当者にも読んでほしい一冊です。

5. SAP認定問題集

SAP認定試験の問題集です。

資格取得のために使う本ではありますが、解説を読むことで自分が知らなかった機能に気づくこともできるため勉強にも活用することができます。

ただし問題集ではあるので、SAPに触れたことのない方やそのモジュールに初めて触れる方にとっては、わかりづらい内容となっています。資格取得を考えている方にお勧めの書籍です。

2-2. 実機操作で身につける:経験を積みながら理解を深める

実機操作は実際のSAPシステムで設定や操作を体験できるため、知識を定着させる上で非常に効果的です。トレーニング環境やクラウド型の学習システムを活用し、積極的に操作を試みましょう。

- メリット

- 理論だけでなく操作感覚や手順が身につく

- トラブルや疑問点を実際に確認しながら解決できる

- 実務に近い環境で学べるため即戦力に繋がる

- 利用方法の例

- 会社が用意するトレーニング環境や開発環境を活用

- SAP Learning Hubなどのクラウド環境(利用可能な場合)を活用

- 自分で操作手順を調べながら実践し、問題解決力を養う

SAPの学習は書籍のインプットと実機操作のアウトプットを組み合わせることで理解が深まり、導入プロジェクトで即戦力となるスキルを効率よく身につけられます。ぜひ両方をバランスよく活用してください。

3. SAP認定資格と導入PJの関係性

SAP認定資格は、SAPの知識を体系的に学びたい人にとって、有効な学習指針となります。ただし、実際のSAP導入プロジェクトにおいて、資格を持っていることが必須条件というわけではありません。また、資格の有無がその人の実力を示すとは限らないというのが、SAP業界では一般的な認識です。

そのため、資格取得は「実力の証明」ではなく、「学習のきっかけ」や「知識の整理」として活用するのが現実的です。

資格取得のメリット:学習の道しるべとして活用

SAP認定資格は、SAP社が提供する公式の試験制度で、モジュールや技術分野ごとにさまざまな種類があります。中でも、初学者や実務経験が浅い方には、**「SAP Certified Application Associate」**などのアソシエイトレベルの資格が学習のベースとして適しています。

- 試験範囲が体系化されている

→ 全体像をつかみながら、知識を構造的に整理することができます。 - 学習のモチベーション維持につながる

→ 明確な目標を設定することで、独学のペースを保ちやすくなります。 - 一定の基礎力を客観的に証明できる

→ 特に社内でのキャリア形成や異動希望時のアピール材料になることもあります。

導入プロジェクトとの関係性

- 学習を体系立てて進めたい人には有効

→資格試験の範囲に沿って学ぶことで、独学では抜けがちな領域にも手を広げやすくなります。 - 資格はプロジェクト参加の「前提条件」ではない

→実際の導入PJでは、資格を持っていなくても必要な知識やスキルを実務で身につけながら成果を出している人が多くいます。 - 実務スキル=資格ではない

→プロジェクトで評価されるのは、課題に対応する実践力や業務理解です。資格があるからといって、すぐに即戦力になるとは限りません。

資格取得をおすすめしたいケース

- SAP未経験または経験が浅く、学習の方向性に迷っている方

→ 資格の出題範囲をガイドラインとして学ぶことで、知識の土台が固まります。 - これからSAPコンサルタントを目指す方

→ 職務経歴が浅いうちは、基本知識を持っていることの証明として一定のアピールになります。

SAP資格は、導入プロジェクトに不可欠なものではありません。また、資格を持っているからといって実務能力が高いとは限らないというのが実情です。しかし、学習の軸を定めたい方にとっては、非常に有効な手段です。あくまで目的を「知識の整理と習得」に置き、過信せず、実務と並行しながらバランスよく活用することが大切です。

まとめ:SAP学習の進め方と最初の一歩

SAP導入プロジェクトで活躍するための知識を身につけるには、目的に応じた効率的な学習方法の選択と、継続的な実践が不可欠です。これまでの内容を踏まえ、効果的な学習の進め方と、今すぐ取り組める最初のステップについてまとめます。

学習のポイント

- 自分の立ち位置や役割を明確にする

導入プロジェクトでは、業務担当、社内IT担当、ベンダー側、プロジェクト推進などさまざまな立場があります。まずは自分の役割で必要とされる知識やスキルを把握しましょう。 - 目的に合わせて学習手段を選ぶ

書籍で基礎から体系的に学び、実機操作で実践的なスキルを身につけることが基本です。どちらもバランスよく取り入れ、理解を深めていきましょう。 - 資格取得は学習の指針として活用する

SAP認定資格は必須ではありませんが、知識の体系的整理や学習のモチベーション維持に役立ちます。自分の状況に応じて検討してみてください。

最初の一歩

- 自分の担当フェーズと役割に関連した基礎書籍を選ぶ

まずはプロジェクトのどのフェーズ(要件定義・設計・テスト・移行)に関わるのか、その中で自分が担う役割にフォーカスした書籍や資料を読むことから始めましょう。 - 実機操作環境を確認・準備する

トレーニング環境やクラウド型の学習システムが利用できる場合は、早めにアクセスして実際に操作を試してみることをおすすめします。 - 具体的な目標とスケジュールを設定する

例えば「1週間で〇〇モジュールの基礎を理解する」「2週間で実機で〇〇の設定を試す」など、小さな達成目標を立てて継続しやすくしましょう。

最後に

SAP導入プロジェクトで求められる知識は幅広く、短期間で全てを習得するのは難しいものです。しかし、正しい方向性と学習手段を選び、少しずつ経験を積み重ねることで、確実にスキルアップできます。まずは自分に合った最初の一歩を踏み出し、継続的に学習を続けていくことが成功の鍵です。